INDICE ANTISTORIE

INDICE ANTISTORIE

|

|

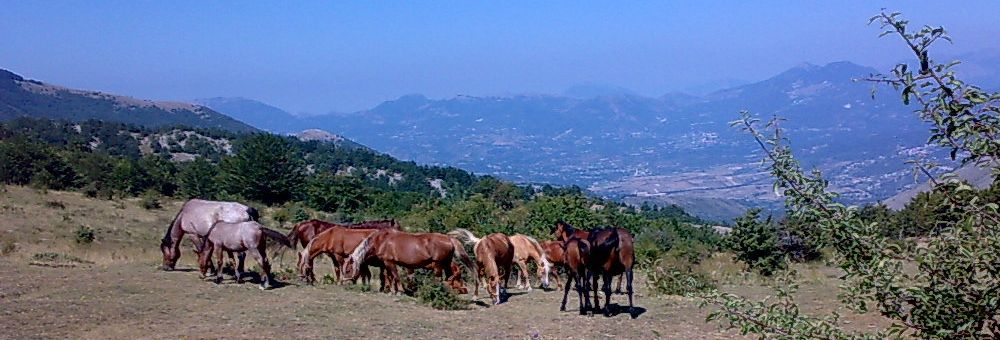

ROBERTO ... SERVITO A DOVERE!  Cavalli sul Pollino e in basso la valle del Mercure (foto di Gianni Lupindo - Creative Commons Wikimedia)

Quando Roberto mise piede per la prima volta a San Marco, dopo aver provveduto alle

incombenze dell'acquartieramento di tutto il suo seguito, vale a dire sessanta pedoni

di origine slava e alcuni cavalieri, il suo dapifer (maggiordomo) 1

gli disse che non c'era più niente da mangiare.

Goffredo Malaterra nella sua cronaca riserva a noi sammarchesi, in esclusiva, la notizia che Roberto aveva un cameriere personale e un seguito di sessanta mercenari 'sclavi' (slavi), che portavano un particolare tipo di calzature chiamato scarp.. (ignoriamo il suffisso, poiché il vocabolo fu usato al caso ablativo plurale latino scarpis). L'arcinoto monaco benedettino dedica un capitolo corposo, esattamente il sedicesimo del primo libro delle sue arcinote 'Gesta' dei fratelli Roberto e Ruggero d'Altavilla alla storia di San Marco. Ho parlato di queste minuzie in altra parte dell'Antistoria, ma ora voglio soffermarmi su alcuni aspetti che ritengo 'preziosi', non solo perché si tratta di curiosità che potrebbero interessare il turista in visita nella nostra città, ma soprattutto per poter trarre delle conclusioni significative sul primo insediamento normanno a San Marco. Ovviamente non possiamo ambientare il racconto nella torre, in quanto ancora non era stata costruita, ma in una tenda o capanno tirato su per alloggiare l'illustre ospite, in attesa che si formasse un abitato. Il dapifer, o se volete usare un termine italiano derivato, il dapìfero, si rivolge a Roberto con le parole sottoriportate, che il Malaterra riferisce in latino, ma che in un contesto reale dovettero essere state espresse nella lingua galloromanza parlata dai normanni a quel tempo, forse intrisa di reminiscenze scandinave. Per rendere meglio l'idea, le ho tradotte nel dialetto sammarchese, visto che tutto si svolse a San Marco, in modo che coloro che oggi vi abitano possano cogliere lo spirito che animava il maggiordomo di Roberto nel pronunciarle.

M'ana di' dumani 'chi ti mangi tu e l'amici tua. 'Un c'è nente, e un ci su' mancu i sordi

'pa spisa. E puru ca ci fussaru, jiennuci belli belli (non con la forza), 'un truverimu 'i

mangia' a nuddra rasa.1

Chiedo scusa a linguisti e cultori della lingua per il ricorso alla 'volgarizzazione'

locale, ma il linguaggio familiare usato da Goffredo Malaterra ci

dice che tra il Guiscardo e il suo cameriere c'era un rapporto confidenziale e cameratesco, che

solo chi conosce bene il latino può cogliere.Poiché il termine dapifer non ricorrerà mai più nella cronaca del Malaterra, dobbiamo supporre che si trattasse di un cavaliere al quale era stato assegnato il compito di occuparsi del vettovagliamento e della cassa nell'occasione specifica dello spostamento da Scribla a San Marco. Mi chiedo, però, e lo chiedo, soprattutto, a voi lettori, perché uno scrittore così rigoroso nella trattazione degli eventi storici come il Malaterra, si sia dilungato in particolari marginali e, direi, quasi insignificanti, in occasione della presenza di Roberto a San Marco, mentre nulla dice del periodo del suo stanziamento a Scribla, tranne la causa dell'abbandono di quel luogo. Il fatto che un maggiordomo o, se volete, un massaio, usasse un linguaggio poco appropriato nei confronti del suo superiore e che sessanta miserabili malvestiti indossassero 'scarpacce' che nessun altro usava, sono notizie che non troveremo in nessun'altra parte della sua storia. Le parole dapifer, scarpis e sclavos compaiono solo qui a San Marco (in Sicilia, occasionalmente, lo storico benedettino accenna ad una esigua pars sclavorum in fuga tra cespugli di mirti). Deve esserci un motivo per cui il Malaterra, introducendo per la prima volta la personalità del Guiscardo, si sia attardato a descrivere particolari di scarso o nullo valore storico, nel senso che anche senza di essi la storia avrebbe seguito il suo corso e la sua evoluzione. L'unico aspetto che non sarebbe emerso è la situazione precaria, al limite della sopravvivenza, in cui il Guiscardo si trovò dopo aver lasciato Scribla. Lì aveva nemici da combattere, qui trova il vuoto tutt'intorno. La nuova sede non offre risorse di alcun genere, nulla da prendere né con la forza e né con le buone. L'insolenza del dapifer suona quasi come un'accusa verso il capo per aver condotto i suoi uomini alla fame, l'accenno alle scarpe dei fanti, indossate dallo stesso Guiscardo, è quasi una metafora del lungo cammino che lo attende prima di conquistare terre e prestigio. San Marco diventa, in tal modo, il punto di partenza della storia del Guiscardo e dei normanni in Calabria, assumendo una valenza non strategica, come si vuole credere e far credere, ma di espedienti di sopravvivenza. Malaterra descrive questa situazione di isolamento con dei riferimenti puntuali ed efficaci, dal maggiordomo, che nella sua breve apparizione rimanda ad una figura residuale di tempi migliori, ai vili abiti e alle scarpe dei suoi fanti, quasi un'armata Brancaleone! Anche le parole che il Guiscardo usa per incoraggiare costoro, che egli chiama tutissimi vitae meae fautores (fedelissime guardie del corpo) sono esemplari per restituire la gravissima situazione di indigenza in cui si trovano: ita ne patiemini Guiscardum et vos ipsos a fame affici, non permetterete certo che il Guiscardo e voi stessi siano ridotti alla fame, dice loro, quasi in risposta alle accuse del dapifer. Il discorso diretto utilizzato dal Malaterra restituisce appieno la disperata ricerca di una soluzione da parte di Roberto, che deve convincere i suoi fanti, timorosi di dover affrontare un percorso al di là delle montagne, irto di ostacoli e di pericoli. Per ottenere il suo scopo fa leva sull'orgoglio dei sopravvissuti che saranno ammirati per aver rischiato, piuttosto che essere disonorati da una morte per fame. E nel rassicurarli che non avrebbero incontrato alcuna reazione, afferma che i Calabri, inclusi quindi gli abitanti del villaggio, per una festività non specificata, sarebbero stati ubriachi. Alle altre notizie esclusive legate alla presenza del Guiscardo a San Marco, dobbiamo aggiungere anche quest'ultima, importantissima, pur se all'apparenza di scarsa rilevanza. Essa riguarda una festa regionale. Non sappiamo quale fosse, ma doveva trattarsi di una festa religiosa di cui il Guiscardo era a conoscenza, ma era ignorata dai suoi 'sclavi', che pure conoscevano bene il territorio. Il pensiero corre a celebrazioni legate al Mercurion, il territorio monastico che si estendeva nella valle del Mercure e quindi ad una delle tante personalità religiose che a quel tempo erano venerate per la loro santità. Provenendo il Guiscardo da Scribla egli era certamente a conoscenza di festeggiamenti in onore, ad esempio, di San Fantino, la cui vita da eremita doveva essere nota sia al Guiscardo che al Malaterra.3 Anche questa 'notizia' ritengo sia stata poco indagata dagli studiosi, considerato che attraverso di essa si potrebbe estendere la cerchia degli abitati entro la quale poteva essere ubicato il villaggio saccheggiato nottetempo dagli sclavi del Guiscardo. Qui, però, lo dico a malincuore, potrebbe nascere un dubbio grande quanto una ... torre, ovvero che il Malaterra abbia trasferito a San Marco un evento avvenuto a Scribla, dato che tutto coinciderebbe con le zone montuose da superare, tra dirupi e altri ostacoli. Ultra altissimos montes, via praeruptissima, in profundis vallibus sanno, infatti, gli sclavi che si trova una praedam permaximam4, ma che essa non potrà essere sottratta sine magno discrimine, senza un grosso rischio! E si spiegherebbe anche il fatto che gli 'sclavi' gnaros totius Calabriae, che conoscevano bene la Calabria, essendo stati reclutati in quei luoghi dal Guiscardo, sapessero dove si trovava un villaggio fornito di ogni ben di Dio e come raggiungerlo. Questo spiega perché non sia stato possibile ubicare tale villaggio partendo da San Marco. Che dire? se non che in base a quest'ultimo ragionamento crollerebbe tutto quanto ho detto su San Marco, sclavi, scarpe e dapifer. Alla luce di queste considerazioni, però riusciamo a capire perché Malaterra abbia dovuto far ricorso all'insolito personaggio del dapifer: per spiegare la spedizione di sclavi in cerca di cibo. Che non avvenne. E anche le parole pronunciate dal Guiscardo hanno lo scopo di motivare una rapina svoltasi altrove e in un contesto di contingenze plausibili con la vita da avventuriero della prima ora. A questo punto, però, subentra un'altra e ben più importante considerazione riguardante la fuga di circummanentes che, per evitare di essere derubati dai nuovi venuti, avevano portato nei proxima castra tutto ciò che avevano. Sarebbe tutto falso. Anche le parole che Malaterra fa seguire al passaggio da Scribla e San Marco per 'cambiamento d'aria', sono prive di logica: quasi in hostem iens, in viciniorem se conferens immediatamente seguito da castrum, quod Sancti Marci dicitur, firmavit. Chi sarebbe quel nemico più vicino, verso il quale il Guiscardo si dirige quasi andasse incontro al nemico? E nello stesso momento in cui castrum firmavit il nemico scompare. La frase, perdonatemi, è quella del prestigiatore: nemico vince, nemico perde, dov'è il nemico? O il nemico c'era ed era un reale nemico oppure, se tale non era, non esisteva alcun nemico! Ho già detto in un'altra pagina 5 di questa Antistoria che con molta probabilità il Guiscardo si spostò nel territorio del vescovo di Malvito sulla base di un accordo, pacificamente, come dimostreranno in seguito le Carte Latine del Pratesi, quando Roberto pagò i diritti spettanti a detta autorità religiosa. La questione si fa troppo seria per essere affrontata con le mie deboli forze culturali, considerando che se ciò che ho esposto fosse vero anche l'anno dell'arrivo a San Marco andrebbe collocato in un'epoca successiva ... Un disastro per San Marco! Fortunatamente c'è la storia, quella che si fonda su documenti e, avendola scritta il Malaterra nella maniera che ha ritenuto di doverla scrivere, dobbiamo prestare fede ai fatti da lui raccontati e non a quelli da me indebitamente presentati. San Marco Argentano, 17.7.2025 Paolo Chiaselotti

1 Il termine latino dapifer (italianizzato in dapifero!) deriva dal vocabolo latino daps, dapis,

in origine banchetto, che nel basso medioevo assunse il significato generico di cibo. Ho tradotto la voce in maggiordomo

per adeguarmi alla definizione che ne dà il Malaterra: qui omni domui suae praeerat.

2 quodam vespere dapifer, qui omni domui suae praeerat, requisivit ab ipso quid in crastinum comesturi erant ipse et milites sui: dicens se neque victum, sed neque victi pretium ad emendum habere; et si pretium haberet, nusquam, ubi cum pace adiri posset, invenire posse. (Una sera il maggiordomo, che soprintendeva ad ogni sua dimora, volle sapere da lui cosa l'indomani avrebbero mangiato lui e i suoi cavalieri: specificando che con sè non aveva cibo ma neppure soldi per acquistarne; e se pure ne avesse avuti, in nessun posto, dove poter andare in pace, se ne poteva trovare). 3In altra pagina avevo pensato ad una festa di maggiore importanza: Natale 4 permaxima una parola composta appostamente dal Malaterra per indicare una quantità incommensurabile di bottino da conquistare attraverso ostacoli insormontabili: altissimos montes, via praeruptissima 5Perché il Guiscardo scelse San Marco |

LA STORIA LE STORIE

|

|

RACCONTA LA TUA STORIA

info@lastorialestorie.it

|