INDICE ANTISTORIE

INDICE ANTISTORIE

|

|

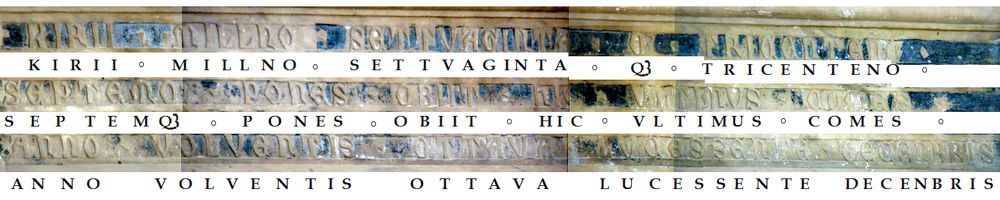

UNA DATA SUL MONUMENTO SEPOLCRALE DEI SANGINETO AD ALTOMONTE  Scritta inferiore sul monumento funebre Sangineto - Santa Maria della Consolazione - Altomonte

Nella chiesa di Santa Maria della Consolazione il monumento sepolcrale, eretto nel 1377 per

accogliere il corpo di Filippo II, ultimo conte di Sangineto, contiene anche i resti di Ruggero e

del figlio Filippo I. L'epigrafe sull'urna sepolcrale, originariamente ricavata da una foto del sito Beni

Culturali e poi personalmente fotografata con maggiore definizione, scritta in un latino contaminato da

parlata o influsso linguistico di cui ignoro l'origine, è la seguente:

KIRII • MILL[E]NO • SETTUAGINTA • Q[UUM] • TRICENTENO • SEPTEMQ[ue] •

PONES • OBIIT • HIC • ULTIMUS • COMES • ANNO • VOLVENTIS

• OTTAVA • LUCESSENTE • DECENBRIS. Tradotta in maniera interpretativa con i nostri canoni

linguistici significa che nell'anno milletrecento settantasette del Signore qui è morto l'ultimo conte

nell'entrante ottava del corrente dicembre.

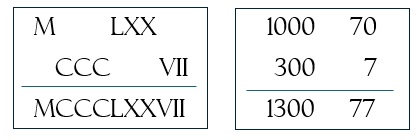

La scritta, però, alla lettera va letta nel modo seguente: È MORTO QUI L'ULTIMO CONTE NELL'ANNO DEL CORRENTE DICEMBRE L'OTTAVA CHE SORGE Come spiegare un modo così contorto di scrivere un anno? Credo che il motivo risieda nel fatto che si attribuiva al millennio della nascita del Signore il conto principale degli anni trascorsi, ai quali si aggiungevano gli altri nell'ordine che la lingua imponeva. Di fatto un verbo (pones = unirai, porrai) invita chi legge ad aggiungere al mille e al settanta il trecentesimo anno assieme al sette, ottenendo l'equivalente del nostro 1377. Un modo diverso per spiegare questa -per noi strana- disposizione di migliaia, decine, centinaia, unità è il seguente: Nel millesimo anno del Signore ai settanta (anni) sommerai il trecentesimo e il sette. Immaginate di mettere in colonna 1000 (M) seguito da 70 (LXX) e al di sotto di essi, in corrispondenza, 300 (CCC) seguito da 7 (VII), come la scritta ci invita a fare e come ho riportato nello schema sottostante. Otteniamo MCCC seguito da LXXVII in numeri romani e 1300 seguito da 77 in numeri arabi.  Perché tanta complicazione?1 Perché un anno non è semplicemente un numero, ma un insieme di anni e di eventi e se vogliamo scriverli per esteso il nostro milletrecento settantasette è una convenzione, accettata da tutti, che corrisponde al 1377. Infatti, se per noi è naturale leggere l'1 mille, il 3 trecento, il 7 settanta e il 7 seguente sette, a quel tempo, quando i numeri arabi non erano ancora entrati nell'uso, per i motivi che vedremo, e lo zero era uno sconosciuto che bussava inutilmente alla porta (pure di Brahalla! al-hamdu li-llah 2), l'anno predetto andava scritto nel modo seguente M - CCC - LXX - VII. Nel latino l'uso degli ordinali millesimo trecentesimo settantesimo settimo corrisponde alla trasposizione dei numeri cardinali 1377 La scoperta dell'acqua calda, si potrebbe dire, ma con l'introduzione dei numeri arabi l'acqua si rivelerà bollente!. Quando, infatti, assieme agli ordinali furono aggiunti numeri cardinali, come nel caso che sto illustrando, scrivere in forma estesa un anno era affidato all'estro del compilatore. L'estro, inoltre, era maggiormente richiesto quando si trattava di scritte commemorative nelle quali entrava anche una forma compositiva poetica, per non parlare degli spazi obbligati entro cui far entrare le lettere scolpite. Ma se nel 1377 i numeri arabi erano già stati introdotti da Leonardo Fibonacci, perché ricorrere a tali rompicapi? Per lo stesso motivo per cui si continuava ad usare la lingua latina per liturgie, documenti, dediche ecc. La lingua dotta aveva una sua sacralità e chi la usava si distingueva dai ceti più bassi che usavano il linguaggio 'volgare'. Anche i numeri arabi erano considerati 'volgari', e in più avevano introdotto lo zero, che rappresentava un disegno diabolico, capace di nascondere messaggi e calcoli perversi, tanto da essere vietato nelle operazioni mercantili e osteggiato dalla Chiesa. Suppongo, anche se la mia è più che una supposizione, che seguire l'ordine tratto dalla numerazione ordinale araba, trasferendolo nel latino, potesse essere considerato blasfemo e sovversivo della tradizione cattolica. Non vorrei qui aprire uno spaccato filosofico sullo zero, il sifr che darà origine a cifra, cifrato ecc., ma accettare l'idea che prima dell'Uno e Trino ci potesse essere il nulla, beh, anch'io avrei detto che solo il diavolo poteva averlo pensato. L'idea, poi, che i numeri con il loro retroterra esoterico, potessero in qualche modo essere accostati al morto, credo che sollecitasse legittimi timori di sottrazione dell'anima da parte del maligno. Siccome spesso faccio il dotto, ma in verità sono un improvvisatore, ho cercato in rete (che Dio la benedica) se esistevano modi simili a quello di Altomonte per indicare un anno e, culo dei culi, giusto per restare nel 'volgare', l'ho trovato. Riguarda una data vicina alla nostra e per giunta in un'ambientazione storico-artistica connessa (riguarda la basilica di Santa Chiara a Napoli)3. "Fu ella col monistero edificata da Ruberto re di Napoli e dalla reina Sancia d'Aragona, sua moglie. Principiato fu l'edificio nel 1310 e compiuto nel 1328, consecrato nel 1340 con grandissima solennità e pompa da dieci prelati, cioè dagli arcivescovi di Brindisi, di Bari, di Trani, d'Amalfi e di Consa, e da' vescovi di Castell'a Mare, di Vico, di Melfi, di Bojano e di Muro. Le memorie della edificazione, del compimento della fabbrica e della consecrazione sono intagliate intorno al campanile. Dalla parte orientale nel tenor seguente:Insomma l'anno 1340 fu scritto nel modo seguente: Nel millesimo anno del Signore, nato dalla Vergine, e il trecentesimo unito col quarantesimo. E, a seguire, l'ottavo anno della nomina a re di Roberto d'Angiò e i nominativi dei tanti prelati che parteciparono alla consacrazione. Certo un po' meno oscuro di quello scolpito sul sarcofago di Filippo II, ma in ogni caso esemplare per comprendere quel pones che alcuni traspositori del testo hanno omesso o hanno trasformato in penes convinti che equivalesse a paene, quasi. Un cazzo (non è volgare, è la traduzione letterale del latino degli incauti traspositori)! Un'altra perticolarità riguarda il giorno e il mese della morte, che con eccessiva disinvoltura viene attribuita all'otto dicembre. Pur essendo giusta la data, essa è ricavata da quell'octava che si legge sulla trascrizione sopra riportata. Il femminile ottava (octava) indica una domenica, in quanto ricorrente ogni otto giorni, inclusa la stessa domenica. Solo casualmente l'ottava di dicembre coincide con il giorno otto, in quanto il 1° dicembre 1377 è una domenica. L'aggettivo lucessente (lucescente) indica l'inizio del mese, altrimenti avremmo avuto una secunda o una tertia octava. Se si fosse trattato di un'octava dopo una solennità quale il Natale, l'octava sarebbe caduta il 1° gennaio 1378. In ogni caso la traduzione non è otto o ottavo giorno, come può venir comunemente interpretato, in quanto il die (giorno) sottinteso, essendo di genere maschile, avrebbe richiesto l'aggettivo octavo. Ultime curiosità riguardanti termini, abbreviazioni e lettere alfabetiche. Le forme milleno e tricenteno in latino tardo medievale sostituivano il millesimo e il trecentesimo classici, come è attestato dalla dedicazione sul campanile dell'abbazia di Santa Chiara soprariportata. Allo stesso modo era entrato nell'uso scrivere settuaginta per septuaginta, ottava per octava, lucessente per lucescente, decenbris per decembris. Quell'insolito KIRII iniziale, di cui non ho trovato altri esempi, lo attribuirei ad una inappropriata declinazione al genitivo della voce Kyrie, Signore, di origine greca, -utilizzata sempre e solo come invocazione- in sostituzione del classico ANNO DOMINI. La Q, seguita da un segno simile al numero 3, indica l'enclitica que che era sempre unita a fine parola per indicare la congiunzione et, corrispondente alla nostra e. Per capirci meglio Petrus Paulusque sono Pietro e Paolo. Nella scritta esaminata essa è, invece, isolata, per cui io, arbitrariamente, l'ho tradotta con quum, equivalente di cum (con), per rafforzare l'idea che il numero ordinale seguente, trecentesimo, seguito dal cardinale sette, andava sommato all'ordinale millesimo seguito dal cardinale settanta. Se vogliamo c'è anche una logica aritmetica: ordinale e cardinale con ordinale e cardinale. Ho trovato sul sito dei Beni Culturali tale enclitica espressa con un quam, che interpreto, però, come un errore tipografico. Sulla parte superiore del mausoleo c'è un'altra scritta riguardante tutti e tre i personaggi che vi sono sepolti, con le lodi loro attribuite, titoli e discendenza. L'ora è tarda, l'attenzione si spegne, rinvio ad un'altra puntata la trascrizione e la visione pulita del testo, perché tutti possano averne proprietà e conoscenza. Alla prossima.

1 Non era infrequente formare le date in maniera ... poetica. Goffredo Malaterra, ad esempio, in

"De Rebus Gestis Rogerii Calabriae Et Siciliae Comitis Et Roberti Guiscardi Ducis Fratris Eius",

Liber III, cap.XI, così scrive l'anno 1077:

Anno Verbi incarnati transacto millesimo | Adiectoque super mille septies undecimo,, cioè trascorso l'anno millesimo

del Verbo Incarnato e aggiunto al mille sette volte l'undicesimo, che tradotto in numeri dà 1000+7x11=1077

2 Brahalla, il nome precedente di Altomonte, derivava dalla traslitterazione dell'espressione  ,

Barak Allah, con la quale si invocava la benedizione di Allah. Il seguito, da me aggiunto, è la formula di lode

equivalente al nostro Grazie a Dio) ,

Barak Allah, con la quale si invocava la benedizione di Allah. Il seguito, da me aggiunto, è la formula di lode

equivalente al nostro Grazie a Dio)3 All'interno vi sono varie tombe, tra cui il monumento funebre di Maria di Valois di Tino da Camaino, morto a Napoli nel 1337, al quale l'esecutore del monumento di Altomonte si è chiaramente ispirato o probabilmente aveva lavorato in quella famosa bottega. Tutte le epigrafi riportano date scritte in tutt'altro modo rispetto al caso nostro, ad esempio: "OBIIT ANNO DNI MCCCXXXVIIII, DIE V DECEMBRIS" oppure "ANNO MILLENO TRICENO QUINQUAGESIMO OCTAVO" e ancora "MORTUUS EST ANNO DOMINI MCCCXXXVI DIE XXIX MARTII", per cui è difficile pensare che la datazione di Altomonte sia frutto di ignoranza o di esecuzione approssimativa. Vedi anche la pagina su Filippo Sangineto e quella sull'epigrafe principale San Marco Argentano, 1° luglio 2025 Paolo Chiaselotti |

LA STORIA LE STORIE

|

|

info@lastorialestorie.it

|