INDICE ANTISTORIE

INDICE ANTISTORIE

|

|

SANTA MARIA ... DEGLI SCLAVI LA CHIESA NON SI CHIAMAVA AFFATTO DEI LONGOBARDI, UN NOME INESISTENTE, MA SANTA MARIA DEGLI ILLIRI. SESSANTA MERCENARI SLAVI DI ORIGINE MACEDONE AL SERVIZIO DEL GUISCARDO LA ERESSERO IN ONORE DELLA VERGINE MARIA NELL'XI SECOLO A SAN MARCO ARGENTANO

Sono pienamente consapevole che la pagina di oggi rappresenta un approccio inedito con

le origini di San Marco e, soprattutto, che essa desterà scandalo! Non vi nascondo che,

anch'io, nell'affrontare questo argomento provo un senso di timore misto a rispetto. Timore di

sconvolgere una secolare tradizione e rispetto nei confronti di un popolo di credenti che finora

ha considerato longobarda l'origine di una loro chiesa.

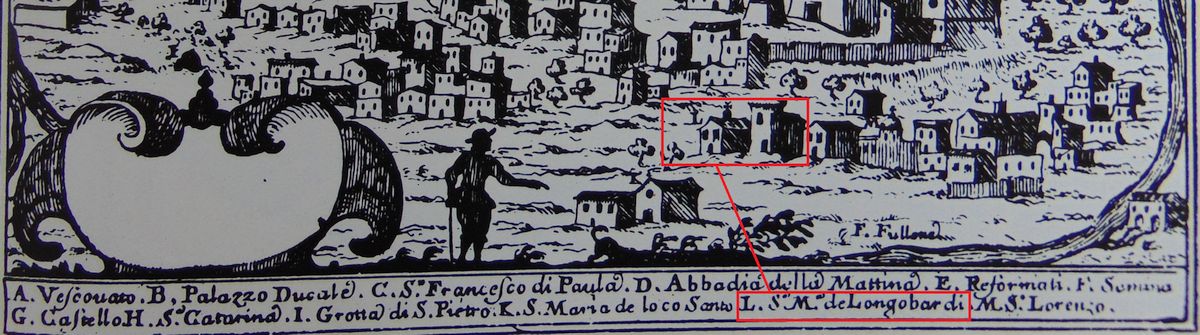

Vado subito all'argomento. Chi entrava a San Marco dal versante occidentale, quello cosiddetto delle marine di ponente, doveva passare per quella stradina che tuttora esiste, sottostante la chiesa chiamata Santa Maria dei Longobardi. Maria era la porta della città e rappresentava, per i motivi che leggerete, l'origine del cristianesimo a San Marco Argentano. Non San Marco Evangelista, non i martiri argentanesi, bensì la Vergine Maria fu la prima scelta devozionale dei sammarchesi. Sotto questo aspetto credo che la notizia non rappresenti una novità, in quanto la tradizione vuole che la parte più antica del centro abitato sia proprio Santa Maria. La stessa intitolazione dei Longobardi, attestata per la prima volta da Pacichelli, lascerebbe intendere che la sua erezione avvenne anteriormente all'arrivo dei normanni. Ciò che non è chiaro è se i Longobardi avessero occupato quei luoghi e vi avessero eretto una chiesa dedicata alla Madre di Gesù. I documenti della curia dicono ben altro. La chiesa, infatti, nella relazione ad limina del 1665 del vescovo Tedoro Fantoni, è chiamata non Santa Maria dei Longobardi, ma Santa Maria de Illirico. I Longobardi non erano un popolo dell'antica Illiria o dell'Illirico romano, ma avevano origini germaniche e prima ancora scandinave. I cosiddetti Illiri erano gli abitanti di buona parte della penisola balcanica con esclusione della Grecia. Erano quei popoli comunemente chiamati slavi. Non esiste nessuna documentazione che confermi un insediamento longobardo nell'attuale rione di Santa Maria, mentre la denominazione Santa Maria dell'Illirico induce a pensare che potesse esservi un insediamento di popolazioni slave. Il problema è se, oltre al nome della chiesa, esistono altri documenti riguardanti insediamenti o presenze in loco di slavi. Esistono, e ne ho trattato ampiamente. In primo luogo, c'è la testimonianza del monaco benedettino Goffredo Malaterra riguardante l'arrivo di Roberto il Guiscardo con sessanta 'sclavi', il cui nome è una diversa denominazione dei popoli anzidetti, a metà tra schiavi e slavi. Chi erano? Malaterra dà una descrizione sommaria, ma abbastanza indicativa del loro stato sociale: indossavano vili vesti e un particolare tipo di calzatura chiamato scarpa (forse in origine skarp), che rappresenta anch'essa una diversità nell'abbigliamento, sottolineata negativamente nel confronto con i calceari comunemente usati. Giusto per capirci, zaricchi e scarpe, diremmo noi oggi. Non erano cavalieri e neppure potevano essere definiti milites, in quanto questa voce era attribuibile soltanto ai cavalieri. Potremmo definirli pedoni o fanti, ma anche il loro ruolo non era quello di guerrieri, in quanto non potendoli ritenere del tutto affidabili, dovevano essere provvisti non di armi vere e proprie, ma di strumenti atti a compiere operazioni servili. Ho già affrontato la questione relativa al nome di un quartiere a confine di Santa Maria, detto Trivolisi o dei Trivolisi, di cui esisteva anche un'omonima porta. Essendo gli sclavi un gruppo etnico, essi erano chiamati in latino tribulis, una voce della terza declinazione che indicava gli appartenenti ad una tribù, ovvero ad un consorzio umano non assimilabile ad un popolo con le sue leggi e istituzioni. In aggiunta a questo significato la parola tribulis finì per indicare anche poveracci e gente oppressa. Da tutto ciò possiamo desumere che quella chiesa fu una prima forma di devozione attribuibile a costoro e di conseguenza che gli sclavi si siano stabiliti qui. Quando? Certamente la posizione di Roberto il Guiscardo dopo la battaglia di Civitate, dopo il matrimonio con Alberada e soprattutto dopo quello con Sichelgaita era contrassegnata da un'ascesa sociale non paragonabile con le condizioni precarie e miserevoli degli inizi della sua carriera militare. Gli sclavi senz'altro non servivano più e non escluderei che essi fossero stati ricompensati con l'assegnazione stabile di un luogo sul versante occidentale, quello più scosceso, del territorio. Furono in buona sostanza i primi abitatori del futuro borgo, ma non conservarono il loro etimo accostabile a gente slava, bensí acquisirono, almeno qui da noi, l'appellativo dispregiativo di trivolisi Poiché nelle Carte Latine non vi è cenno di una tale presenza, né della chiesa di Santa Maria, dobbiamo ritenere che l'insediamento avvenne successivamente al 1065 e che all'inizio si fossero stabiliti in forma precaria in luoghi abbastanza prossimi a Santa Maria. Ve ne sono due i cui nomi potrebbero riferirsi proprio al loro primitivo insediamento: Richetto e Vardara, il primo con significato di ricovero, di luogo di accoglienza, l'altro di posto di osservazione e di guardia, quest'ultimo con riferimento alla strada proveniente dalla sottostante zona a valle. La presenza di un originario 'contingente' di sessanta sclavi colma, a mio avviso, quel vuoto rappresentato dall'arrivo del Guiscardo e la nascita successiva di un castellum. Se, infatti, come concordano vari autori, il quartiere più antico era quello dei Trivolisi, solo l'identificazione di costoro con gli sclavi al seguito del Guiscardo darebbe una risposta ad un'antropizzazione correttamente verificabile sotto il profilo storico. Interpretazioni diverse e alternative, che io stesso ho illustrato nel corso dell'antistoria, non hanno dato finora una risposta convincente. In ogni caso l'equiparazione di sclavi con slavi e schiavi, o anche il semplice accostamento, necessita di un approfondimento che spero di affrontare in una prossima puntata. S. Marco Argentano, 7.8.2025 Paolo Chiaselotti

Note:

Gli sclavi al seguito del Guiscardo erano 'suoi' uomini di fiducia o li aveva racimolati tra i 'peggiori' individui dell'epoca? O gli erano stati forniti da qualche vescovo bizantino (di Cassano, Rossano o Malvito, non saprei dirlo) con lo scopo di 'guardargli' le terre? o per tenerselo buono, considerando la sua natura violenta e la sua condizione di ultimo arrivato? Ecco perché dico che è importante chiedersi -e continuo a ripeterlo- il motivo per cui Goffredo Malaterra si soffermi a lungo e minuziosamente sulla presenza di Roberto a San Marco, fornendo particolari di lettura che vanno presi parola per parola. Essi rivelano situazioni assolutamente inedite e interessantissime, delle quali una persona curiosa delle proprie origini non può fare a meno. Rimando il lettore ad una attenta lettura di quelle pagine, cosí come ho fatto per Prato Marco, perché essendo la nostra storia già stata scritta, per conoscerla basta andarla a leggere, senza inventarci nulla. Tribulis, tribulis, tra i suoi vari significati, ha anche quello di appartenente a una tribù, compagno di tribù e, per estensione, popolano, poveraccio. La forma trivolisi è l'italianizzazione della voce dialettale tribulisi molto più prossima all'etimo latino e accostabile al concetto di tribulus, spina, rovo, per la sofferenza che provoca a chi si punge. L'adattamento di un nome, che derivava dal concetto dispregiativo con cui erano indicati gli abitanti della zona, ad una contrada e ad un quartiere assume un'importanza notevole per stabilire la nascita del paese dal punto di vista antropico e quindi urbanistico. Pertanto la presenza di una chiesa dedicata a Maria in un luogo originariamente abitato da 'derelitti' e 'convertiti' (gli slavi originariamente non erano cristiani e spesso erano chiamati 'pagani'), mi ha fatto ricordare che alcuni anni fa un mio alunno, non della categoria degli studiosi, già adulto e in abiti da lavoro, mi chiese, commuovendomi, se fosse vero che a Santa Maria vi era un ghetto in cui erano stati relegati 'degli ebrei'. Poiché credo che il miglior insegnante sia sempre colui che apprende, mi sono chiesto da dove Piero Bertoldo avesse tratto quella notizia. Oggi, a quanto pare, ne ho trovato una possibile origine. Diversa nei soggetti, ma molto simile nella sostanza. Di seguito alcune pagine in cui ho trattato lo stesso argomento: I trivolisi Da castrum a civitas - Santa Maria Sclavi i primi abitatori di S.Marco? Il fiume degli sclavi |

LA STORIA LE STORIE

|

|

RACCONTA LA TUA STORIA

info@lastorialestorie.it

|