INDICE ANTISTORIE

INDICE ANTISTORIE

|

|

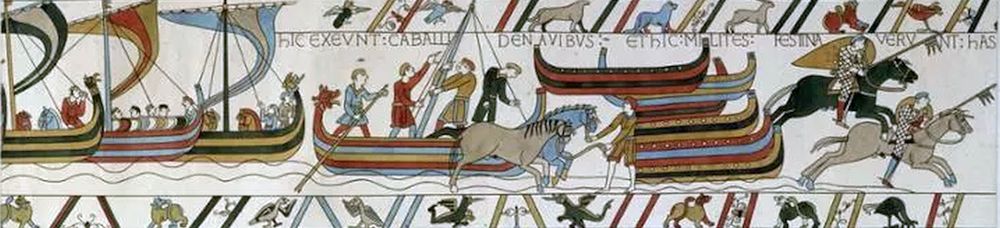

gli uomini del Guiscardo  Un particolare dell'arazzo di Bayeux con lo sbarco di cavalli dalle navi

Fra le tante imprese per cui il Guiscardo resterà famoso c'è la spedizione nelle terre dell'impero

bizantino, con varie navi 'dalmatiche', stipate di uomini, animali, armi, denaro e viveri. L'invasione, se così

posso chiamarla con un pizzico di ironia, avvenne nel 1081, con lo sbarco del duca normanno e dei

suoi mille e trecento uomini sulle coste dell'attuale Albania.

Senza addentrarmi in notizie riguardanti l'impresa del Guiscardo in Illiria, facilmente reperibili in rete, voglio soffermarmi su una testimonianza che in qualche modo ci riguarda. Lo storico Guglielmo di Puglia nel terzo libro della sua opera, "GESTA ROBERTI WISCARDI", accenna in due occasioni alla presenza di "cusentinos" nell'esercito normanno. Una prima volta nel conflitto con il nipote Abagelardo e una seconda volta nella spedizione anzidetta. A chi si riferisce Guglielmo di Puglia con l'appellativo cusentini? Lo storico pugliese nella sua opera dimostra di avere conoscenze alquanto superficiali della Calabria in cui ebbe inizio la storia del Guiscardo. Infatti, egli non cita Scribla e San Marco come luoghi delle prime imprese banditesche, ma fa un generico richiamo al primo presidio normanno conquistato con l'espediente del finto funerale. Il fatto, tuttavia, che riferisca di cusentini arruolati come pedoni significa che costoro non erano milites, termine con cui erano indicati i cavalieri. Non risulta da nessuna cronaca che nella città di Cosenza vi fossero guarnigioni con specifiche attribuzioni militari, mentre è probabile che lo storico si riferisse ai mercenari di origine slava presenti nel cosentino, in parte documentati dallo storico Goffredo Malaterra al seguito del Guiscardo a San Marco. Una conferma in tal senso viene proprio dal passo di Guglielmo di Puglia in cui afferma che il Guiscardo lasciò presso il fiume Bradano i suoi cavalieri, recandosi in Calabria accompagnato da alcuni di loro. Giunto in Calabria si accordò con i cusentini (Cusentinos sibi pacificavit) e fece ritorno in Puglia con questi ultimi per utilizzarli come fanti nell'assedio di Trani. Anche in occasione della spedizione in Illiria, Guglielmo di Puglia afferma che il Guiscardo aveva scelto alcuni tra i cusentini già utilizzati, affiancando loro cavalieri di sua fiducia. In entrambi i casi non possiamo ritenere i cusentini abitanti dalla città di Cosenza, istruiti all'uso delle armi, ma gruppi già impiegati in azioni militari con il ruolo di fanti. Poiché dal Malaterra abbiamo appreso a quale genere di persone e di gruppi etnici il Guiscardo avesse fatto ricorso, ovvero quelli che egli chiama sclavi, altrimenti detti sclaveni o schiavoni, ritengo che, in occasione della spedizione nelle terre illiriche da cui essi provenivano, il duca normanno abbia ritenuto opportuna e utile la loro presenza. Certamente vado oltre una valutazione argomentata dei fatti narrati, ma la possibilità che da quella spedizione il Guiscardo abbia tratto vantaggi in termine di bottino e di prigionieri trova conferma in altre azioni militari normanne e del Guiscardo in particolare. Infatti, quasi due decenni prima dell'avventura balcanica, nel 1064 per l'esattezza, sappiamo dal Malaterra che il duca rase al suolo in Sicilia un intero paese abitato da saraceni, trasferendone gli abitanti, uomini, donne e bambini, nella valle dell'Esaro. In una Calabria, sottratta ai bizantini, la nascita di insediamenti normanni e di abbazie benedettine necessitavano di un notevole afflusso di persone, indispensabili per lo sviluppo economico e sociale dei territori conquistati. Nella storia antecedente all'arrivo dei normanni, furono i bizantini ad attuare per primi questa politica di 'deportazione', utilizzando quelle popolazioni slave dell'Illiria che troveremo anche in Calabria. Gli sclavi, stando alla cronaca del Malaterra e ai riferimenti sopra accennati di Guglielmo di Puglia, formavano raggruppamenti etnici distribuiti in varie aree geografiche, ma in maniera preponderante in Val di Crati e zone limitrofe. Essi erano considerati aggregazioni sociali di tipo tribale, come è attestato da una porta costruita a San Marco nel quartiere del Critè, oggi Capo delle Rose. Costoro, nelle cronache del tempo, non vengono mai assimilati o confusi con calabresi, bizantini, longobardi o saraceni. Il Malaterra, proprio con riferimento alla loro presenza a San Marco, li descrive come dei pezzenti, vestiti con vili abiti, ma conoscitori del territorio calabrese ed esperti nel superare alture e terreni scoscesi, grazie al particolare tipo di calzature che indossavano. Potremmo definirli montanari, ovvero gente che era originaria di aree prevalentemente montuose, priva di risorse proprie e alla mercè di chi li ingaggiava. Dalle testimonianze dei due storici emerge che il Guiscardo seppe esercitare su di essi una particolare attrazione, riuscendo ad utilizzarli come esperti esploratori e invasori e, sfruttando il loro aspetto e l'indole 'selvaggia', per incutere terrore sui nemici. Come si desume dal racconto di Goffredo Malaterra, quando in una delle prime imprese il Guiscardo si servì di loro, appare abbastanza evidente che il condottiero normanno fosse stato capace di 'militarizzare' gente sbandata e senza risorse, dando loro fiducia, ricompensandoli, ricambiato dalla loro assoluta dedizione. Paolo Chiaselotti S. Marco Argentano, 11.10.2025

Note

Sullo stesso argomento: Grazie a Ruggero ... Slavi macedoni? attento a come parli ... Scribla, Stridula, Tribulisi a confronto 8 settembre - Una testimonianza di fede Gli slavi di San Marco: Dragoviti Sclavi i primi abitatori di S.Marco? Santa Maria ... degli sclavi Prima scarpa? a San Marco Argentano Da castrum a civitas - Santa Maria Malaterra a Prato? |

LA STORIA LE STORIE

|

|

RACCONTA LA TUA STORIA

info@lastorialestorie.it

|